Разные, но вместе

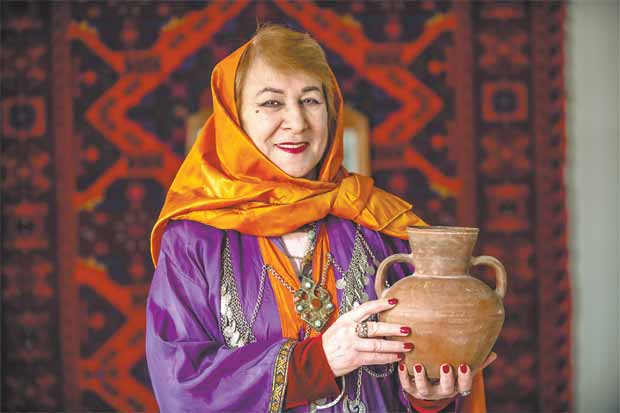

Табасаранка Ума Гаджиева ткёт ковры по древним технологиям.

В дагестанской культуре смешаны традиции четырёх десятков народностей.

Табасаранские ковры, балхарская керамика, кубачинское серебро – на прошедшем 24–26 октября Фестивале-ярмарке «Дагестанские дизайнеры и гастро-традиции» глаза разбегались от великолепия изделий мастеров народных промыслов Дагестана. Проводником по выставке для корреспондента «СтоЛИЧНОСТИ» стала этнограф-искусствовед Фатима Гаммадова, потомственный гончар, заместитель главного редактора московского журнала «Союз национальностей».

Вечные ковры

Сразу на входе в зал культурного центра «Единство», где проходил фестиваль, мы попали в яркую и экзотическую атмосферу Дагестана. Девушки в национальных костюмах угощали гостей урбечем – пастой из орехов и семян, на покрытых бархатом столах сверкали серебряные изделия, сделанные мастерами горного села Кубачи, расстилались яркие ковры. К коврам мы и бросились первым делом.

Вот уже много лет их ткёт Ума Гаджиева – мастерица из Дагестана. Она привезла с собой небольшой ткацкий станок и показала, как ниточкой за ниточку крутить узелки, из которых потом сложится богатый ковер. По словам Умы, в создании табасаранских ковров используется только овечья шерсть – такие ковры тёплые и практически вечные.

Была представлена и керамика, на которую не могла не обратить внимания Фатима Гаммадова. Это традиционный промысел её семьи. «Я родилась и выросла в селе Балхар, – рассказывает Фатима. – Это лакское село, я лачка по национальности. Керамикой там занимаются с III века нашей эры. В каждом доме были гончарный станок и печь для обжига. Моя бабушка Баху была гончаром. У нас принято, что женщины лепят, а мужчины продают изделия».

Фатима Гаммадова — искусствовед и потомственный гончар. Фото: Юлия Федотова

150 кувшинов в день

Фатима признаётся, что в детстве сопротивлялась работе с керамикой – это же глина, не хотелось пачкать руки. Поначалу бабушке приходилось действовать хитростью.

«Я приходила из школы, и прежде чем отпустить меня на улицу гулять, бабушка упрашивала сделать три кувшинчика, – вспоминает Гаммадова. – На один у меня уходило менее получаса. Тарелочки я вообще быстро делала. И так втянулась. Мой рекорд – 150 кувшинов за день».

Отец Фатимы, знаменитый искусствовед-этнограф Качу Гаммадов, большую часть жизни проводил в командировках. И, возвращаясь из них, расплывался в улыбке, видя дочь за гончарным станком. Фатима рассказывает, что, когда заготовки чуть подсохнут, их нужно обработать, вылощить сердоликовым камнем, насаженным на стержень, чтобы изделие блестело. Этой несложной, но тщательной работой в Балхаре традиционно занимались дети.

А ещё бабушка Фатимы шила войлочную обувь и вышивала её златонитью. Это искусство Гаммадова также освоила, ещё будучи маленькой.

Мастер-клиночник

Дедушка Фатимы был кузнецом-клиночником. Он изготавливал клинки для кинжалов, сабель, шашек. Ими оснащались дагестанские воины. Его изделия сейчас находятся в собраниях многих музеев. Это тоже традиционное ремесло лакцев. Фатима показала кинжал, который сделал её дед. Сверкающий, острый, как бритва, клинок, серебряные ножны с тонким, филигранным узором – это больше похоже на произведение искусства, а не на холодное оружие.

Говоря о других традициях своего родного края, Фатима вспоминает праздник – день борозды. Для него выбирают главного пахаря, которого одевают в бурку и папаху наизнанку, осыпают зёрнами и поливают водой. Это для того, чтобы урожай был богатым.

«А знаете, как определяется готовность земли к пахоте? – спрашивает Гаммадова. – Главный пахарь весной шёл на поле, снимал штаны и садился на землю. Если пятая точка замерзала, то ещё рано сажать. Если нет – то пора. Тогда он шёл в село и объявлял день первой борозды за неделю. В эту неделю все готовились к празднику, убирались, шили нарядные платья, белили дома».

Кстати, Фатима привезла на фестиваль своё платье. Оно всё было расшито серебряными украшениями. И весило килограммов пять. По словам искусствоведа, это ещё лёгкое платье. Например, вес её свадебного платья был 25 килограммов. И это не предел.

Фатима Гаммадова уже больше двух десятков лет живёт в Москве. Но не только не забывает традиции своего народа, а приумножает их: ездит в дагестанские сёла и подробно опрашивает долгожителей. Эти рассказы потом ложатся в основу её монографий.

На фестивале внимание привлекали куклы, одетые в национальные костюмы народов Дагестана. Фото: Юлия Федотова

У каждой народности своё ремесло

В Дагестане живут 37 только коренных народностей. Это лакцы, лезгины, даргинцы, аварцы и т. д. Их сёла могут располагаться рядом, но в каждом – свои традиции: кулинарные, музыкальные, ремесленные. И свой язык. Между собой представители народов общаются на русском, иначе понимать друг друга невозможно, настолько разные у них языки. «У каждой народности своё ремесло, – объясняет Фатима. – Оно определяется характером местности. В Балхаре есть гора с глиной. Поэтому мы занимаемся керамикой. В Табасаране хорошие пастбища. Там выращивают овец. И табасаранцы занимаются ковроделием, ткут сукно».

-

Как снять жильё: памятка трудовому мигранту

11 ноября 2025 20:49 - 05 ноября 2025 08:29

- 05 ноября 2025 08:26

- 05 ноября 2025 07:48